障がい福祉サービス事業者が、利用者一人ひとりに適切な支援を提供するためには、個別支援計画の作成が必要不可欠です。

この計画書は、利用者の希望や生活状況に基づいて、目標や具体的な支援内容を明確にし、質の高いサービス提供を実現するための重要なツールです。

2024年(令和6年)4月の障害福祉サービス等報酬改定では、この個別支援計画に関する取り扱いにも変更が加えられました。

本記事では、以下の2点を中心に解説します

■ 改定によって変更となった主なポイント

■ 注意すべき運用上のポイント

支援の質を保ちながら、制度変更にも適切に対応していくために、ぜひ最後までご確認ください。

・個別支援計画書とは ・令和6年(2024年)4月 障害福祉サービス等報酬改定における個別支援計画書の変更点 ・経過措置について ・新しい様式に対応していない場合の影響 ・介護ソフト(ミスヘルパー)を活用するメリット

個別支援計画書とは

個別支援計画書とは、障がいのある方が自分らしく自立した生活を送ることができるように作成される支援計画書です。

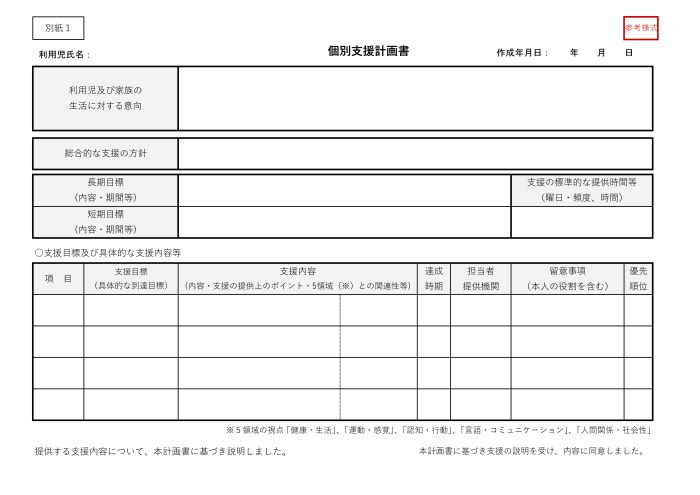

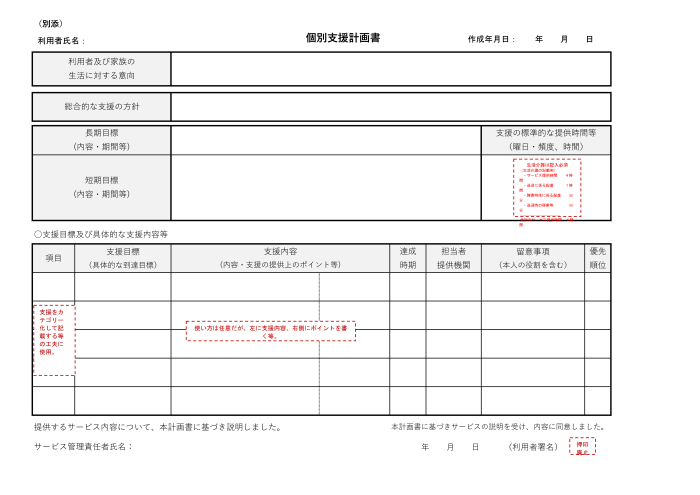

この計画書には、利用者およびその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定障がい福祉サービスの目標およびその達成時期、サービス提供にあたっての留意事項などが記載されます。

また、事業所の管理者は、サービス管理責任者または児童発達支援管理責任者に、個別支援計画の作成業務を担当させることとされています。

令和6年(2024年)4月 障害福祉サービス等報酬改定における個別支援計画書の変更点

・利用者本人のサービス担当者会議への参加(原則)

個別支援計画の作成にあたっては、本人が希望する生活やサービスに対する意向を改めて確認することが重要とされます。このため、原則として利用者本人のサービス担当者会議への参加が求められます。

仮に本人が発言することが困難な状態であっても、本人の状態を直接確認し、その意思や選好を推定する努力が求められます。

・個別支援計画書の相談支援事業所への交付の義務化

障害児者の状況を踏まえた「サービス等利用計画」および「障害児支援計画」の適切な作成を促進する観点から、個別支援計画書の相談支援事業所への交付が義務付けられました。

・児童発達支援における5領域の視点を含めた総合的な支援の提供(障害児支援)

児童発達支援については、適切なアセスメントの実施と、こどもの特性を踏まえた支援の確保を目的として、運営基準に以下の内容が明記されました。

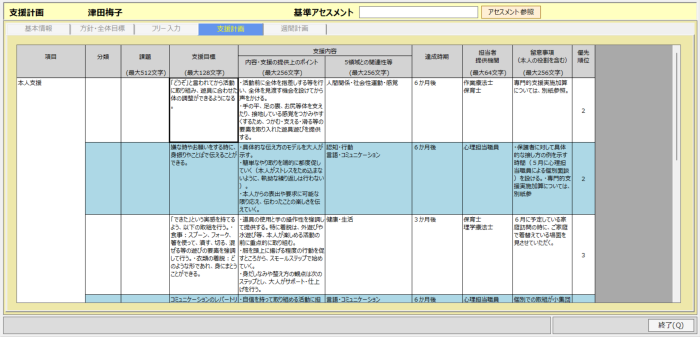

事業所は、支援において以下の5領域※すべてを含めた総合的な支援を基本とし、個別支援計画等において各領域との関連性を明確にしたうえで支援を行う必要があります。

(※)「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」

・新たな記載様式の導入 (障害児支援・生活介護)

障害児支援:新たに策定された児童発達支援ガイドラインに対応した様式へ変更されました。

生活介護:標準的なサービス提供時間の記載が新たに求められるようになりました。

厚生労働省 生活介護における個別支援計画書参考様式 資料はこちら

(障害児支援)

経過措置について

個別支援計画の見直し等については、通常の見直し周期(6か月に1回以上)を踏まえると、対応には一定の期間を要すると考えられます。

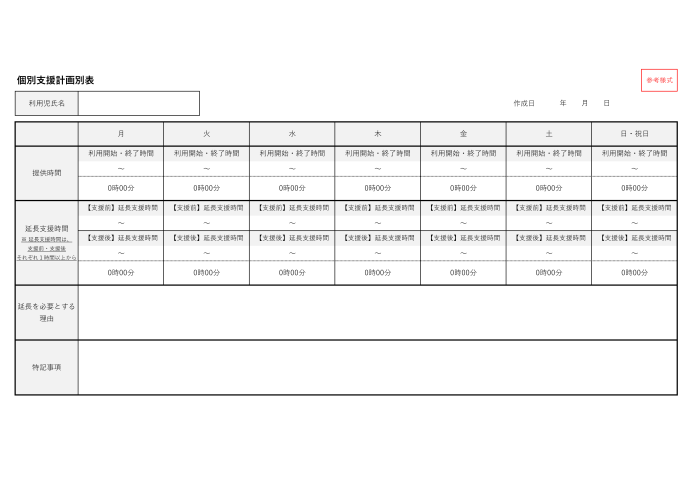

このため、令和6年10月31日までの間は、経過措置として、別紙「個別支援計画参考様式」の2枚目である「個別支援計画別表」を活用し、以下の対応が可能とされています。

・現行の個別支援計画と併せて使用することで、基本報酬および延長支援加算の算定に必要な情報を補足する

・支援内容と5領域との関連性やインクルージョンの視点に基づく記載については、次回の個別支援計画の見直し時に行うこととし、当面は別表への必要最小限の記載(計画時間・延長支援時間等)のみで差し支えない

したがって、

令和6年4月1日から10月31日までは、現行の個別支援計画に「別表」を追加する形で対応可能です。

令和6年11月1日以降は、新たな様式に基づいて個別支援計画を作成する必要があります。

新しい様式に対応していない場合の影響

令和6年11月1日以降、新しい様式に基づいた個別支援計画の作成が求められます。

この対応が不十分で、以下のような状況が認められた場合には、「個別支援計画未作成減算」の対象となる可能性があります。

・作成のプロセスが不適切である(例:アセスメントが不十分、本人の意向が反映されていない等)

・計画の内容が基準に沿っていない(例:新様式への移行がされていない、5領域との関連性が不明確 等)

この未作成減算が適用されると、基本報酬の最大50%が減算される可能性があります。

介護ソフト(ミスヘルパー)を活用するメリット

個別支援計画の作成や管理において、介護ソフト「ミスヘルパー」を活用することで、業務効率を大幅に向上させることができます。

特に支援の質と職員の負担軽減を両立するうえで、以下のようなメリットがあります。

■ 情報・記録の一元管理

利用者の情報や支援記録を一箇所で管理できるため、必要な情報へのアクセスがスムーズになります。

■ 効率的な計画作成

テンプレートや過去の記録を活用することで、個別支援計画の作成が迅速かつ正確に行えます。

■ モニタリング業務の簡素化

定期的な評価やモニタリングの記録も簡単に入力・管理できるため、計画の見直し作業がスムーズになります。

■ 情報共有の円滑化

関係職員間での情報共有がスムーズに行えるため、チーム支援の質が向上します。

■ データ活用による質の向上

過去に蓄積されたデータを分析することで、支援の方向性や改善点を客観的に把握し、より質の高い支援につなげることが可能です。

■ 支援計画の確認と活用

日々の記録入力時に、常に支援計画の内容を確認できるため、実際の支援との一貫性が保たれます。

■ 業務効率の向上

事務作業の時間を短縮できることで、その分、利用者と向き合う時間を確保しやすくなります

事業所に適しているか 使ってみることが重要

今回、障がい福祉サービスにおける個別支援計画書について、2024年(令和6年)4月の障害福祉サービス等報酬改定に伴う変更点と注意すべきポイントをご説明させていただきました。その他にも業務負担の軽減につながるさまざまな機能をご用意しております。

ご興味のある事業所様は、どうぞお気軽にご相談ください。

『ミスヘルパー』は本契約前に本番と同じ環境を構築し、専任のサポート担当より説明させていただきます。そのため、目的が達成できるのか、イメージと合っているのかを確認することが可能です。

基本的には2カ月間の無料お試し期間を設けておりますが、ご不安がある場合にはお試し期間の延長も検討させていただきます。

お客様が納得した上で本契約となりますので、安心してご利用いただけます。

「支援の質を保ちつつ、職員の負担を減らしたい」

そんな現場にこそ、介護ソフトの導入が有効です。

そんな現場にこそ、介護ソフトの導入が有効です。

「現状を改善したい」「最善の支援体制を整えたい」というご相談はもちろん、「どこから始めればいいのか分からない」という段階のご相談も大歓迎です。お気軽にご相談ください。ご連絡を心からお待ちしております。